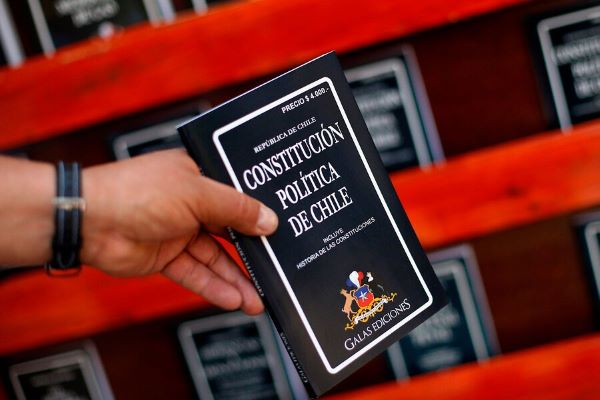

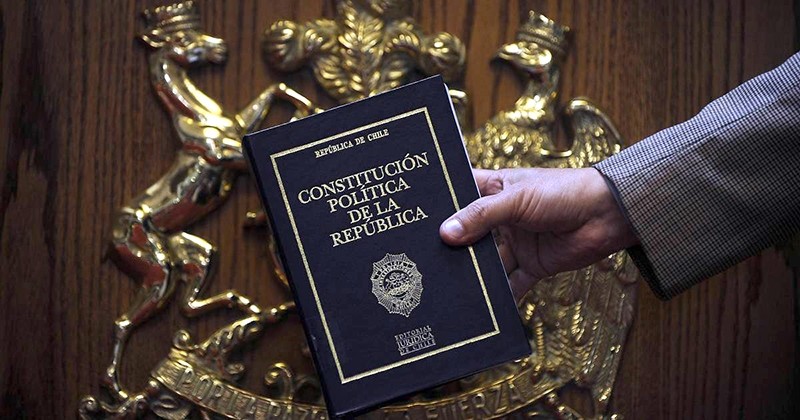

Encuestas recientes hablan del cansancio de la gente con el tema constitucional. No podría ser de otra forma. Nos hemos embarcado ya en tres intentos de reemplazar la Constitución de 1980. En el gobierno de Michelle Bachelet 200 mil personas participaron en encuentros locales autoconvocados, cabildos y consultas, pero el proyecto de ley para reemplazar la Constitución no tuvo tramitación en el Congreso.

El segundo proceso, bastante más dramático, surgió del estallido social de octubre de 2019 y el acuerdo político para convocar a la Convención Constitucional. Entre 2019 y 2022, la conversación constitucional se tomó espacios vecinales, municipales, escolares, universitarios. Miles de personas y organizaciones sociales quisieron hablar a la Convención. Las solicitudes de audiencia se estiman entre 6 y 8 mil, pero a pesar de sesiones maratónicas, las y los convencionales sólo lograron escuchar a poco más de 1.500 de esas personas y organizaciones. Dos plebiscitos y una elección se sumaron entonces al calendario electoral de rutina. Y vino, además, la pandemia y el recrudecimiento de graves problemas económicos y sociales.

Cada uno de esos procesos se inició porque el fracaso del anterior mostró, tarde o temprano, que el problema constitucional seguía sin resolver. En 2023 hemos iniciado el tercer intento, con la Comisión Experta que elabora el anteproyecto y la elección del Consejo Constitucional del 7 de mayo. Si prospera, este nuevo proceso podría establecer la Constitución que nos va a regir por varias décadas. Su legitimidad emana, en primer lugar, de dos procesos electorales: el de ayer domingo y un plebiscito de salida el 17 de diciembre.

Votar no es la única forma que tienen las personas de hacer oír su opinión. El acuerdo político de este nuevo proceso incluyó una Secretaría Ejecutiva de Participación que busca, a través de las universidades del país, amplificar la escucha a todos quienes quieran pronunciarse sobre la propuesta de la Comisión Experta.

Para cumplir ese objetivo, se han habilitado cuatro mecanismos: consultas ciudadanas, diálogos grupales, iniciativas populares de norma y audiencias públicas. Estas cuatro formas de recoger opiniones estarán abiertas durante un mes, entre el 7 de junio y el 7 de julio. Luego se sistematizarán en un informe que se entregará al Consejo Constitucional y a la ciudadanía a finales de julio. Además, en abril pasado la Secretaría Ejecutiva entregó a la Comisión Experta un resumen de la participación en los dos procesos anteriores.

Estamos cansados, pero puede que esta sea la última oportunidad de hacer escuchar la voz ciudadana en el debate constitucional. Para quienes ya lo han hecho dos veces, bien vale la pena un último esfuerzo por incidir en el texto.